儔僀僩娭學

2025擭3寧21擔

|

|

偙偺帺揮幵偼儕傾儂僀乕儖偵僟僀僫儌偑偁傝丄慜徠摂媦傃旜摂偵揹尮傪嫙媼偟偰偄傑偡丅

偟偐偟偍梐偐傝偟偨偲偒偵偼旜摂偼揰摂偡傞傕偺偺丄慜徠摂偼揰摂偟傑偣傫偱偟偨丅

偲偄偆傢偗偱儔僀僩傪揰専丅

幚偼揹婥偼嬯庤側偲偙傠丅偩偗偳峔憿揑偵偼娙扨側偺偱摫捠偲敪揹偝偊妋擣偱偒傟偽乧偲巚偄巒傔偨偺偱偡偑丄偙傟偑寢峔偔偣幰偱偟偨丅

|

|

|

|

|

傑偢偼僟僀僫儌偺敪揹傪妋擣丅

偙偺僟僀僫儌偼慜徠摂(H)偲旜摂(T)偵揹棳傪怳傝暘偗傜傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

僥僗僞乕傪摉偰偰傒傞偲椉曽偲傕敪揹偟偨揹婥偼棳傟偰偄傑偟偨偺偱僟僀僫儌偼OK偲敾抐偟傑偟偨丅

師偵攝慄偱偡丅

抐慄偟偰偄側偄偐妋擣偟傑偟偨丅

慡偰摫捠偁傝丅OK偱偟偨丅

師偼揹媴偱偡丅偙偪傜傕嵍塃偲傕摫捠偁傝丄OK丅

|

|

偦偆偡傞偲傾乕僗偐丠

偨偄偑偄儔僀僩偑揰摂偟側偄応崌偼傾乕僗晄椙偑懡偄偺偱丅

僊僓儚僢僔儍乕偑晅偄偰偄傞儔僀僩懁偲憡庤懁(儔僀僩儂儖僟乕偲尵偊偽偄偄偺偐丠傑丄僉儍儕傾偵側傞傢偗偱偡偑)偑傾乕僗偵側傞偺偱偙偙偺摫捠傪妋擣偡傞偲栤戣側偟丅

偪傚偭偲峴偒媗傑傞丅偳偆偄偆偙偲偩丠

偁偲峫偊傜傟傞偲偙傠偲偟偰僾儔僗懁偐丠(攝慄偑宷偑偭偰偄傞晹暘)

偲尵偆傢偗偱僾儔僗懁(幨恀偺塃僱僕晹)偲乧

儔僀僩撪晹偺摵偺抂巕乮偲偄偆偐僾儗乕僩)偺摫捠傪妋擣偡傞偲摫捠側偟丅

偦偆偐丄抂巕偑晠怘偟偰摵偺抂巕偲偺摫捠偑側偄偺偐丅

偲尵偆傢偗偱儎僗偭偰傒傞偲摫捠傪妋擣偱偒傑偟偨両

|

|

|

|

|

巚偭偰偄偨傛傝偐庤娫偑偐偐傝傑偟偨偑偙傟偱儔僀僩偼揰偔偼偢丅

攝慄宷偄偱揰摂妋擣傪偟偰嶌嬈姰椆乧偲巚偄偒傗丄塃偼揰偔傕偺偺嵍偑揰摂偟偰偄側偄丅

偳偆偄偆偙偲偩丠

偲尵偆傢偗偱嵍儔僀僩傪嵞妋擣丅

塃偼揰偄偰偄偨傢偗偩偐傜僟僀僫儌偺敪揹偼偟偰偄傞丅

僟僀僫儌偐傜嵍儔僀僩傑偱偺攝慄偺摫捠偼偁傝丅塃偺攝慄傕摫捠OK丅揹媴傕摫捠偼偁傞丅

偲偄偆偙偲偼儔僀僩偐傜傾乕僗傑偱偺偳偙偐偱摫捠偑側偄?偲偄偆偙偲偐丠

|

|

|

|

|

堦偮堦偮挷傋偰偄偔偲儔僀僩傪僉儍儕傾偵棷傔偰偄傞乭儃儖僩乭偲儔僀僩杮懱偺乭僇僔儊乭晹偺摫捠偑側偄丅塃懁偼偁傝傑偡丅

側傜偽偲偄偆偙偲偱儃儖僩丄帟晅偒儚僢僔儍乕丄僗僾儕儞僌儚僢僔儍乕丄僫僢僩傪杹偒傑偡丅

偟偐偟嵞憰拝屻妋擣偡傞傕揰摂偟側偄丅

崱堦搙僥僗僞乕傪摉偰傞偲儔僀僩杮懱偺乭僗僥乕乭偲乭僇僔儊乭偵摫捠偑側偄丅

|

|

偲尵偆偙偲偱乭僗僥乕乭偲乭僇僔儊晹乭傪杹偄偰僾儔僀儎乕偱嵞僇僔儊丅

摫捠傪妋擣弌棃偨偺偱嵞憰拝丅

偟偐偟儔僀僩揰摂妋擣乧偱偒偢乧

偆乕傫丄偳偆偄偆偙偲偩丠

|

|

崱堦搙椻惷偵側偭偰峫偊傞丅

僗僥乕偲僇僔儊偺摫捠偼偁傞丅 僗僥乕偲僇僔儊偺摫捠偼偁傞丅

壗屘揰偐側偄偺偩傠偆?

抜乆栿傢偐傜側偔側偭偰偔傞丅

偙偆偄偆偲偒偼堦搙偙偺巇帠偐傜棧傟偰擔傪抲偄偰嵞妋擣丅

屻擔弶怱偵曉傝丄僟僀僫儌偐傜丄攝慄偐傜丄儔僀僩傕怓乆偁偪偙偪僥僗僞乕摉偰偰傒傞丅

偲丄儔僀僩傪棷傔偰偄傞乭儃儖僩乭偲乭僗僥乕乭偺摫捠偑晄埨掕丅

摫捠偑偁偭偨傝柍偐偭偨傝丅

偙偙偼杹偄偨偼偢側偺偩偑乧

摢偵偒偨偺偱儃儖僩偺榋柺偍傛傃帟晅偒儚僢僔儍乕偑摉偨傞柺傪嵞搙偟偭偐傝杹偒丄

偹偠嶳傕傕偆堦搙杹偒丄僉儍儕傾偺摉偨傝柺傕杹偒嵞憰拝丅

摫捠傪妋擣偡傞偲埨掕偟偰摫捠偁傝丅

崱搙偙偦偲巚偄幵椫傪夞偡偲柍帠嵍儔僀僩傕揰偒傑偟偨丅

偣偭偐偔幨恀傪嶣偭偨偗偳偙傟偼塃偑揰摂偟偨偲偒偺塃儔僀僩偱偟偨丅

<m(__)m>

偲偰傕挿偐偭偨乧

偦傟偵偟偰傕垼廌昚偆徍榓側偲傕偟傃偱偡丅

偲偙傠偱偙偺儔僀僩丄寢峔嫽枴怺偄偲偙傠偑偁傝傑偟偨丅

|

|

|

|

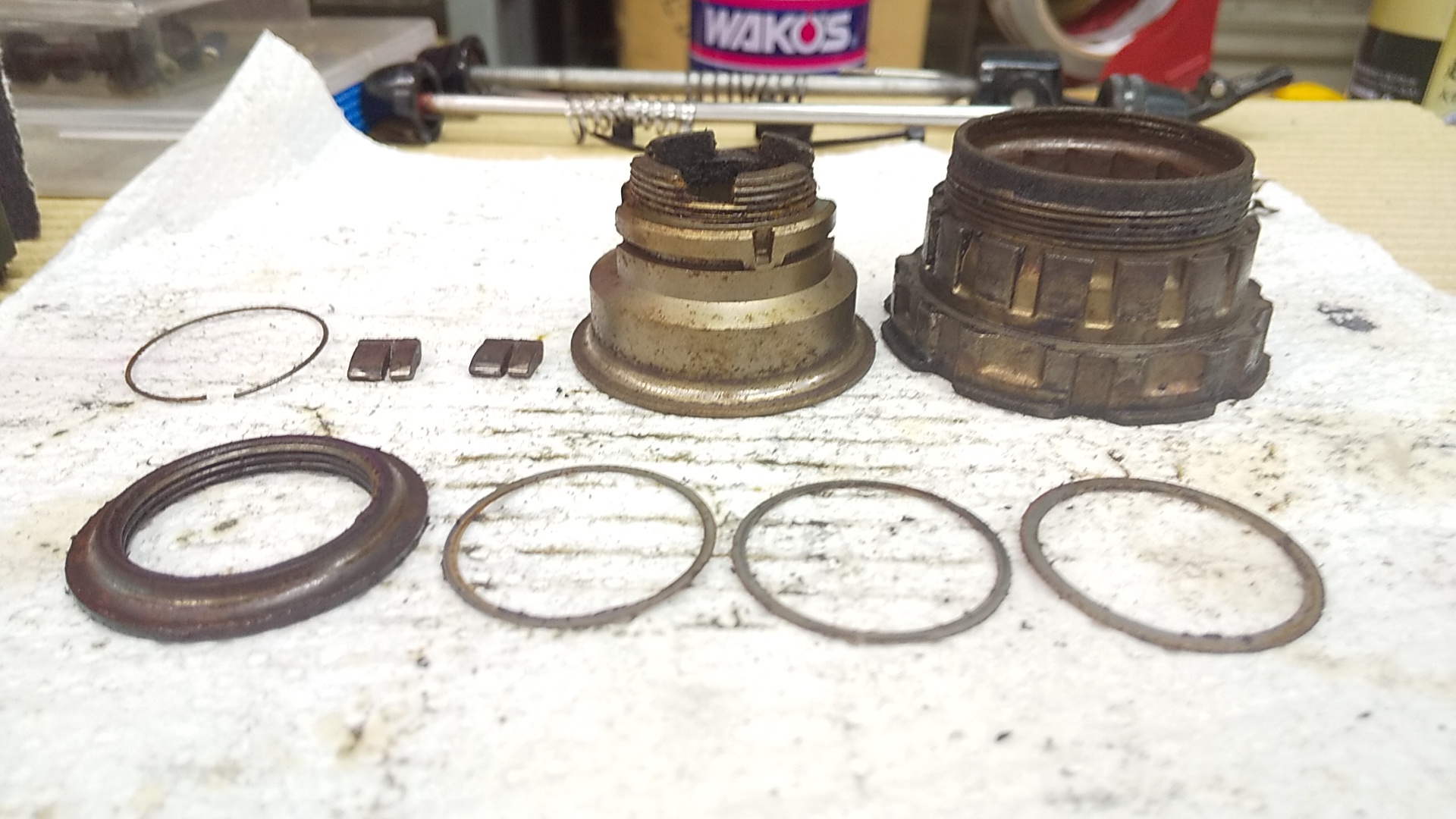

揹媴傪棷傔偰偄傞偲偙傠偑壴傃傜偺傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

|

|

偦偟偰偼傑傝偙傓杮懱懁傪尒傞偲2枃偺摵偺揝斅偑偁傝傑偡丅

|

暆偺峀偄曽偼揹媴偺偍偟傝偵愙偡傞僾儔僗丅嫹偄曽偑儅僀僫僗懁偵側傝傑偡丅偦偟偰儅僀僫僗懁偑彮偟庤慜偵棃偰偄傑偡丅

嵍偺幨恀傪尒傞偲婥偯偔偐偲巚傢傟傑偡偑丄壴傃傜偑偆傑偔儅僀僫僗偺摵斅偵摉偨傞傛偆偵側偭偰偍傝丄揹媴偺偍偟傝偼僾儔僗偵愙偟傑偡丅

2枃偺摵斅丄僾儔僗偲儅僀僫僗偑偪傚偆偳偄偄埵抲偵僆僼僙僢僩偝傟偰愝抲偝傟偰偍傝夞楬偲偟偰偱偒偁偑偭偰偄傑偡丅

側偐側偐嬅偭偰偄傞嶌傝偱偡偑埵抲娭學偑偪傚偭偲偢傟傞偲揰偐側偔側傝偦偆丅

嵟嬤偺僟僀僫儌儔僀僩乧(偲尵偭偰傕嵟嬤偼LED偩偐傜偪傚偭偲慜偺僟僀僫儌儔僀僩乯偼揹媴傪偹偠崬傓晹暘偵旂枌傪攳偄偨慄偑偁傝丄揹媴傪偹偠崬傫偱偄偔偲偹偠晹偑慄偲嫟偵偹偠崬傑傟傾乕僗偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅

僐僗僩揑偵傕峔憿揑偵傕嬤擭偺暔偺曽偑偄偄傛偆側婥偑偟傑偡丅

偝偰壴傃傜偺幨恀傪傛乕偔尒傞偲愒偄晹暘丄偹偠愗偭偰偁傝傑偡丅偺偱丄奜偡偲偒偼嵍偵夞偣偽奜偣傑偡丅

LED偱偼側偄丄偪傚偭偲慜傑偱偁偭偨揹媴僞僀僾偺僟僀僫儌儔僀僩偼傎偲傫偳偑價僗偵傛傞僱僕巭傔傕偟偔偼捾偱堷偭偐偗傞僞僀僾偵側偭偰偄傑偡丅

峏偵儔僀僩偺拞偵揹媴偑偁傝傑偡丅

偙傟梊旛媴偱偡丅

愄偺儔僀僩偭偰撪晹偵梊旛媴偑晅偄偰偄傑偟偨丅

摉帪偼崱傛傝摴偑埆偐偭偨偣偄偐丄偦傟偲傕嶌傝偑椙偔側偐偭偨偺偐傛偔揹媴偑愗傟傑偟偨丅

側偺偱撪晹偵梊旛媴偑偁偭偨偺偱偡偑丄儗儞僘傪夞偟偰奜傟傞偺側傜枩偑堦揹媴偑愗傟偰傕偡偖偵懳墳偑偱偒傑偡偹丅

價僗偱棷傑偭偰偄傞偲僪儔僀僶乕偑昁梫丅捾偱棷傑偭偰偄傞僞僀僾偺暔偼擭悢宱偭偰偔傞偲庽帀偑楎壔偟偰捾偑愜傟偰偟傑偄偑偪丅

偲尵偆傢偗偱摉帪偺儔僀僩偼(庛偄偑屘偵)偲偰傕棟偵偐側偭偨嶌傝偵側偭偰偄偨傫偱偡偹丅偲丄嵞妋擣偟傑偟偨丅

偨偩儗儞僘偲杮懱偺娫偵僷僢僉儞偺傛偆側暔偼偁傝傑偣傫偺偱塉偵偼庛偄偐傕丠

偲偄偆傢偗偱儔僀僩偱偙傫側偵婰帠偑彂偗傞偲偼巚偄傑偣傫偱偟偨丅

|

|

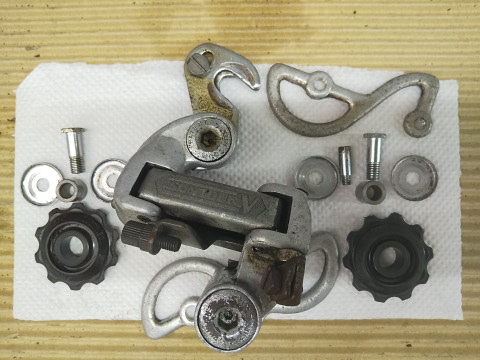

BB偺嶌嬈傪廔偊偰堦抜棊丅

BB偺嶌嬈傪廔偊偰堦抜棊丅 偦傟偐傜僽儗乕僉偺戜嵗偵梇偹偠偑愗偭偰偁傝傑偡丅偱偡偺偱儃儖僩偱棷傔傞偺偱偼側偔僫僢僩偱棷傔傑偡丅

偦傟偐傜僽儗乕僉偺戜嵗偵梇偹偠偑愗偭偰偁傝傑偡丅偱偡偺偱儃儖僩偱棷傔傞偺偱偼側偔僫僢僩偱棷傔傑偡丅

偙偙傑偱偒偨傜儁僟儖傕僠僃僢僋偱偡丅

偙偙傑偱偒偨傜儁僟儖傕僠僃僢僋偱偡丅

僗僊僲偺儅僉僔傿僋儔儞僋偱偡丅

僗僊僲偺儅僉僔傿僋儔儞僋偱偡丅

僗僥乕偲僇僔儊偺摫捠偼偁傞丅

僗僥乕偲僇僔儊偺摫捠偼偁傞丅

偙傟偱傛偆傗偔僗乕僷乕僗僺乕僪崋偺嶌嬈偑廔椆偟傑偟偨丅

偙傟偱傛偆傗偔僗乕僷乕僗僺乕僪崋偺嶌嬈偑廔椆偟傑偟偨丅